国保の概要

国保について

病気やケガで医療機関にかかったときには被保険者証を提示すれば、原則として一部負担金を支払うだけで、次の療養の給付を受けることができます。

1.診察

2.薬剤または治療材料の支給

3.処置、手術その他の治療

4.居宅における療養上の管理とその療養に伴う世話、その他の看護

5.病院または診療所への入院とその療養に伴う世話、その他の看護

3.処置、手術その他の治療

4.居宅における療養上の管理とその療養に伴う世話、その他の看護

5.病院または診療所への入院とその療養に伴う世話、その他の看護

病院・診療所(医院)の窓口で被保険者証を提出すれば、上記のような医療にかかった費用の3割(一部負担金)を支払うだけで、残り7割は国保が負担します。

※入院時の食事代の標準負担額は、別途負担していただくことになります。

※入院時の食事代の標準負担額は、別途負担していただくことになります。

■負担割合一覧表

| 義務教育就学前の方 | 2割負担 |

| 義務教育就学後から70歳未満の方 | 3割負担 |

| 70歳以上75歳未満の方 | 2割負担 |

| 70歳以上75歳未満で一定以上所得のある方 | 3割負担 |

| ※1:義務教育就学前の方とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日以前の被保険者のことです。 ※2:75歳未満の方であっても、65歳以上の寝たきり等の状態にある方は後期高齢者医療制度の対象となります。 | |

国保のしくみ

出産したとき

市町村・国保組合は、条例または規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給を行います。妊娠85日以上の出産で生産、死産、人工流産などの区別なく、またどのような事情による妊娠かも問われず給付対象となります。支給基準額は42万円となっていますが、詳しい支給額については各市町村や国保組合にお問合せください。

ただし、会社などに1年以上継続して勤務した方で、退職後6ヵ月以内に出産した場合は、以前加入していた社会保険・健康保険組合などに出産手当金を請求することになります。

死亡したとき

市町村・国保組合は条例または規約の定めるところにより、葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行います。「葬祭」とはいわゆる葬式のことであり、葬祭を行う者に対して支給されます。

詳しくは、お住いの市町村や国保組合へお尋ねください。

入院中の食事代

入院中の食事にかかる費用のうち、平均的な家計における食費の状況を勘案して一定額(標準負担額)を負担し、残りについては「療養の給付」とは別の給付を受けることができます。

詳しくは、お住まいの市町村や国保組合へお尋ねください。

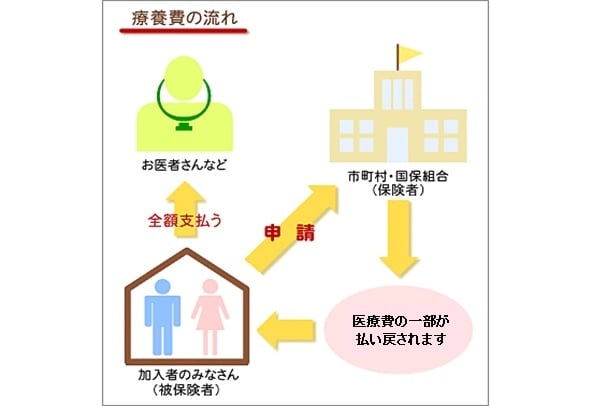

被保険者証を持たずに医療を受けたとき

被保険者が国内旅行中に急病で被保険者証を持たずに医療機関にかかった時や、医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用をいったん全額支払い、あとで市町村・国保組合から、その費用の一部が払い戻される制度があります。

主に以下のようなケースが対象となります

・不慮の事故で、被保険者証を持たずに医療機関を受診した時

・手術などで輸血に用いた生血代(第三者の生血に限る)

・コルセット・ギプスなどの補装具代

・はり・灸・マッサージなどの施術(医師が認めた場合)

・手術などで輸血に用いた生血代(第三者の生血に限る)

・コルセット・ギプスなどの補装具代

・はり・灸・マッサージなどの施術(医師が認めた場合)

なお、申請には被保険者証などが必要ですので、

詳しくは各市町村の国保の窓口にお問い合わせ下さい。

詳しくは各市町村の国保の窓口にお問い合わせ下さい。

先進医療を含む療養を受けたとき

先進医療(保険の対象外)を含む療養については、先進医療分を除く基礎部分が保険給付の対象となります。

「先進医療を実施している医療機関の一覧」については下記をご覧ください。

保険税(料)を滞納したとき

災害その他特別な事情がないにもかかわらず保険税(料)を滞納している世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めた上で被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という) が交付される場合があります。

資格証明書が交付された場合、保険医療機関等で受診した世帯主等は医療機関窓口で費用の全額(10割負担) を支払うこととなります。保険税(料)の全額または一部を納付すると、支払った額のうち一部負担金を除いた額が市町村・国保組合から特別療養費として償還されることになります。

資格証明書が交付された場合、保険医療機関等で受診した世帯主等は医療機関窓口で費用の全額(10割負担) を支払うこととなります。保険税(料)の全額または一部を納付すると、支払った額のうち一部負担金を除いた額が市町村・国保組合から特別療養費として償還されることになります。

救急車が間に合わず、タクシー・船などで移送されたとき

負傷、疾病等で移動が困難な患者が一時的、緊急的に移送が必要であると認められた場合、移送に要した費用が「移送費」として現金で支給されます。「移送費」は経済的な補てんを行い、「必要な医療を受けることを可能にする」との考え方による保険給付です。

■移送費の3要件

移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。

・移送の目的である療養が、保険診察として適切である。

・患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難である。

・緊急・その他、やむを得ない事情がある。

■移送費の3要件

移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。

・移送の目的である療養が、保険診察として適切である。

・患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難である。

・緊急・その他、やむを得ない事情がある。

海外で医療を受けたとき

海外渡航中の治療についても保険給付の対象になります。

平成13年(2001)1月1日から海外で受診したときは、診療内容明細書、領収明細書とその翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)を国保窓口に提出すると、日本の医療機関にかかった場合の保険診療費を標準とした金額(実際の金額が低いときには実費額)から、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。なお、払戻額の算定に用いる邦貨換算率は、その払戻額決定日における外国為替換算率(売レート)が用いられます。

ただし、翻訳に要する費用は被保険者の負担となります。

平成13年(2001)1月1日から海外で受診したときは、診療内容明細書、領収明細書とその翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)を国保窓口に提出すると、日本の医療機関にかかった場合の保険診療費を標準とした金額(実際の金額が低いときには実費額)から、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。なお、払戻額の算定に用いる邦貨換算率は、その払戻額決定日における外国為替換算率(売レート)が用いられます。

ただし、翻訳に要する費用は被保険者の負担となります。

◆注意事項◆

・日本国内で保険適用となっていない医療行為(例 世界でもまれな最先端医療、美容整形等)は給付の対象外で

す。

・自然分娩も保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。

・詳細については、各市町村・国保組合の窓口にお尋ね下さい。

・市町村(国保組合)への払い戻し金の請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

・必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。

・海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。海外に行

・自然分娩も保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。

・詳細については、各市町村・国保組合の窓口にお尋ね下さい。

・市町村(国保組合)への払い戻し金の請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

・必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。

・海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。海外に行

く前の必要な予防接種や帰国後の検診は受けるよう努めましょう。

高額療養(医療)費とは?

高額療養費制度は、被保険者の療養に要した費用が著しく高額であるときに、一部負担金として支払った額の一部を支給する制度です。医療費の過重負担を軽減し、医療保険の機能を有効に働かせることを目的として、昭和50(1975)年10月から法定給付として実施されました。

同じ方が同一月に支払った医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、市町村に申請し認められると、その超えた額が高額療養費として後で支給されます。

また、事前に「限度額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額適用認定証」の交付を受けると、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。(マイナンバーカードの利用により、交付は不要となる場合があります。)

詳しくは、お住まいの市町村や国保組合へお尋ねください。